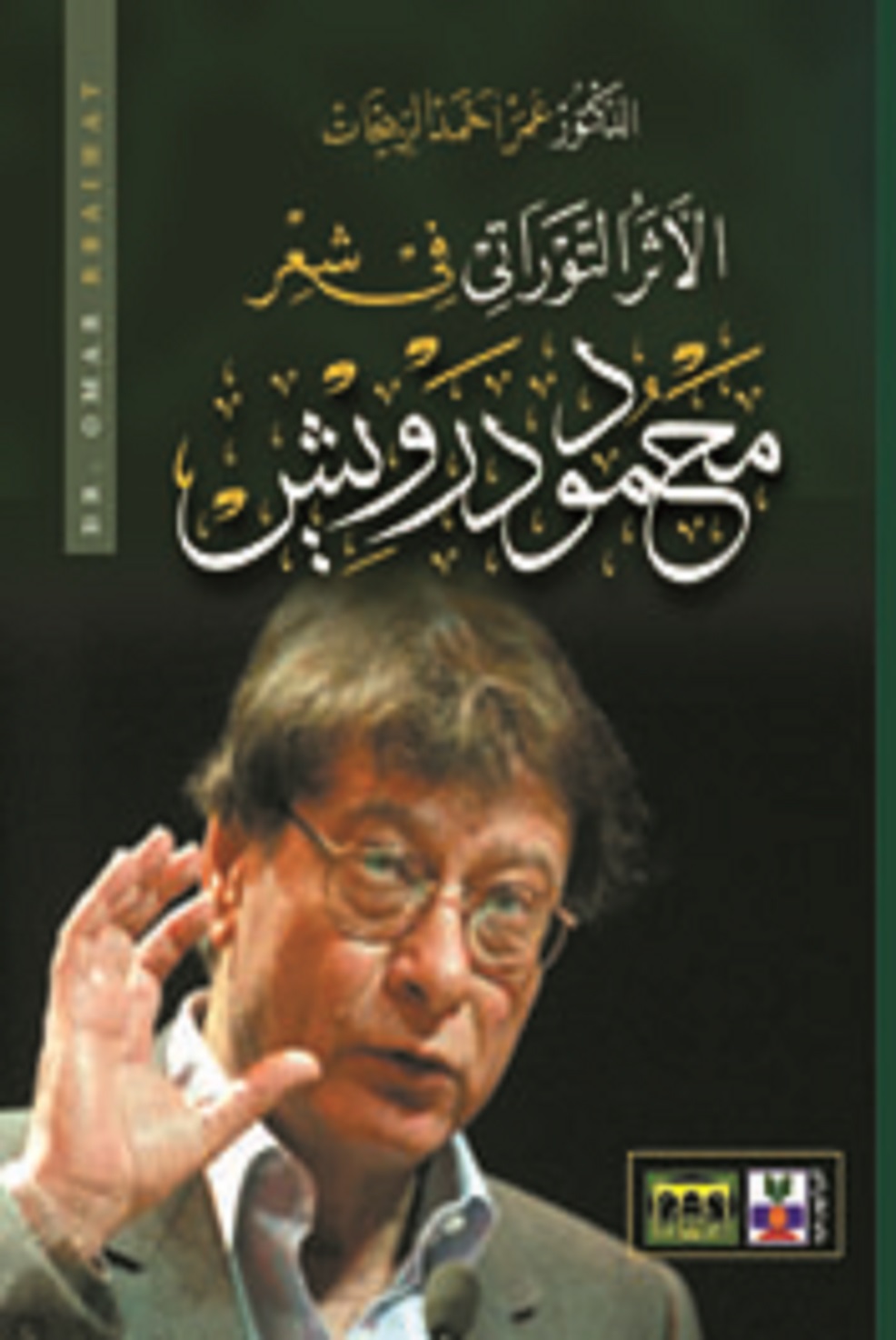

الاثر التوراتي في شعر محمود درويش

18 د.ا 7 د.ا

كما لاحظت أن الشعر الفلسطيني عامة يزخر بهذا التراث “رموزا وأسطورة ونصوصا” كونه قريبا من هذا الأثر، بحكم العلاقة العدائية المباشرة بين الثقافتين، وانتقال هذا العداء بطريقة الأثر إلى التراثين العربي واليهودي، ومنه إلى الشعر الفلسطيني. إلا أن دراسة هذه الظاهرة في الشعر الفلسطيني عامة تتطلب جهدا عظيما وزمنا طويلا لا تستطيع دراسة واحدة النهوض به، لذلك قصرت هذه الدراسة على أبرز شعراء الشعر الفلسطيني الحديث (محمود درويش).

أخذت دراسات التراث مساحة واسعة ومهمة في الدراسات النقدية والأدبية الحديثة عربيا وعالميا، انطلاقا من أن الماضي هو الأرضية والأساس المتين للحاضر والمستقبل، والتاريخ العربي الإسلامي تاريخ عريق، به من القوت التراثي والثقافي ما يشبع نهم المتلقي علما ويسد رمق روحه ثقافة، لذلك لجأ الشعراء المحدثون إلى هذا التاريخ، لينهلوا من معينه سطور المجد والخلود، ولم يقتصر الشعراء العرب المحدثون على الانتهال من التراث العربي فحسب، بل ساروا إلى طريق التراث الإنساني عامة، معتمدين على تلاقح الثقافات وتلاقيها في تراث إنساني عام، يجمع البشر جميعا تحت مظلة التأثر والتأثير، إذ لا يستطيع شعب ما العيش في هذا العالم دون التأثر والتأثير بغيره من الشعوب، وبما أن التراث الإنساني ينتقل بطريقة التأثر والتأثير، فإن الشعوب المغلوبة أولى بالتأثر بالآخر.

وانطلاقا من هذا الطرح، جاءت هذه الدراسة للوقوف على الأثر التراثي التوراتي في شعر محمود درويش، إذ يعد الشاعر أبرز أعلام الشعر الفلسطيني الحديث كما ونوعا.

لقد لاحظت أن الدراسات العربية ما زالت مقصرة في استجلاء التراث التوراتي في الآداب العربية عامة، وفي الأدب والشعر الفلسطيني خاصة، وذلك لأسباب أيديولوجية وعقائدية، ربما منعت الكثير من الدارسين والباحثين العرب من دراسة هذا الجانب المهم في الدراسات التراثية للآداب العالمية، إذ يشكل الموروث الأسطوري والحضاري واللغوي التوراتي أهمية كبيرة في الآداب العالمية، ومنها العربية.

| الوزن | 0.7 كيلوجرام |

|---|---|

| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |

| الناشر |

دار اليازوري العلمية |

| الطباعة الداخلية | |

| المؤلف | |

| تاريخ النشر | |

| ردمك|ISBN |

978-9957-12-089-4 |

| نوع الغلاف | |

| عدد الصفحات |

264 |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.

تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.

منتجات ذات صلة

الترجمة الثقافية المقارنة جسور التواصل ومعابر التفاعل

تسـتمد مسـألة المهارة المعرفية للمترجم أهميتها مـن كون الجزء الأعظـم من اللغة، التي نتواصل بها يركز على ما هو ذاتي، ولهذا السـبب، وقبل تحليـل أي لغة مكتوبة، ينبغي تحليـل الخصائـص الدلالية الضمنيـة، ومن ثم فـإن اسـتعمال المترجم لمعجم مـا، أو لما يماثله في اللغة المصدر، يكون في غالب الأحيان قائما على تقديرنسبي وحدسي للتحليل المعرفـي للعلاقة الموجودة بيـن مفهومين، أحدهما مشـتق من اللغة المصـدر، والثاني من اللغة الهـدف. إن فهم الخصائص الدلاليـة للكلمات، يجعل هذا النوع من النشـاط الذهني حيويا ومتطورا في الآن نفسـه، وعندمـا يقوم المترجم فـي النهاية، بإنتـاج ترجمته في اللغة الهدف، فإنه يكون قد أنتج شكلا معادلا لواقع اللغة المصدر، لا شكلا مطابقا لهذا الواقع.

الترجمة النقدية التأويلية الكتب المقدسة

يبـدو أن الدراسـات الترجميـة متعـددة الجوانـب والمظاهـر، ولذلـك اضطـر الباحثـون والمنظـرون المتخصصـون، أن يوزعوها علـى تخصصات فرعيـةمثل:“تعليمية الترجمة“،“تاريـخ الترجمـة“، و“نقـد الترجمـة“، و“الترجمـة المقارنـة“، وغيرهـا مـن التفرعات التي أصبحت تتميز بمناهجها وروادها وأسـاليب عملهـا. إن الترجمة عملية يتم فيها تحويل النتاج الكلامي في إحدى اللغات إلى نتاج كلامي في لغة أخرى، مع المحافظة على جانب المضمون الثابت، أي على المعنى. ولعل أبسط تعريف للترجمة، هو نقل لنص مكتوب أو مسموع من لغة إلى أخرى، شـريطة أن يتم هذا النقل وفقا لضوابط تفي بالغرض المطلوب، وتعبر عن المعنى وتصونه.

الدر المنظم في مولد الرسول المعظم

إنّ الحديث عن ظاهرة المولد النبويّ الشريف، أو عن هذه "البدعة" الاحتفالية بالمولد النبويّ الشريف يجرنا حتما إلى التحدّث، ولو بشكل موجز، عن قيمة الدين الإسلامي الحنيف وخصوصياته ؛ هذا الدّين الذي وإن كان متمِّما لرسالة السماء التي أفصحت عنها الديانات السابقة إلاّ أنّه يبقى مميزا عنها ببعض الخصوصيات الثابتة وكذلك بمنهجه الأمثل في الدّعوة والمعاملات.

الصرف العربي-رؤى تداولية

لقد شهد الدرس اللسانيّ في العصر الحديث تحولات جذرية في الاتجاهات والمناهج والأدوات، ومن هذه التَّحولات الدراسات التّداوليّة التي برزت نتيجة إخفاقات التركيبيّة والتفكيكيّة والمناهج السابقة في الوصول إلى نظريات تبرز المعنى، وقد لاقت التّداوليّة ميداناً خصباً في اللِّسانيات الحديثة والدراسات الصَّرفيَّة واتسعت رقعتها على خارطة البحث اللغويّ؛ وهذا الاتّساع في الدراسات التّداوليّة لا يحتاج إلى دليل أمام هذه الغزارة في الأبحاث والمؤلفات التّداوليّة التي تداعت على البحث اللساني, وغيّرت وجهته وملامحه, ويعود هذا إلى أنَّ هذا المنهج يقوم على استجلاء المعنى في البُنى اللُّغويَّة من حيث التركيب والدِّلالة, بعد أن قامت التّداوليّة على أنقاض مناهج لم تفلح في تحديد عناصر المعنى الذي هو مدار العمليّة اللغويّة من ألفها إلى يائها, لقد تجاوزت التّداوليّة المناهج التقليديّة التي تدرس اللغة لذاتها ومن ذاتها, ونظرت إلى اللغة على أنّها نظام تواصل واتصال في المقام الأول

تمثلات الممنوع والمقموع في الرواية العربية المعاصرة

تؤكد بعض مفاصل الرواية العربية المعاصرة؛ أن العلاقة بين الغرب والشرق محددة بالمهمة " الحضارية ". الغرب جاء لتحضيرالشـرق لا اسـتعماره، ينتقم بطل الروايات العربية مـن الغرب بإظهار قوته الجنسـية. يثبت توحشـه ومن ثم يثبت ضـرورة تحضيـره. وهذا يعني أن اسـتمرارالغـرب في مهمتـه التحضيرية مرهون باستمرارالبطل الشرقي بتوحشه

ردود إبن مالك على النحاة

اعتمدت المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي التاريخي المعياري فاتبعت الخطوات الآتية:

- قمت بتتبع ردود ابن مالك في كتبه، فاطلعت على معظم كتبه النحوية والصرفية المطبوعة، وهي: الكافية الشافية، الألفية، شرح الكافية الشافية، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، شرح التسهيل، عمدة الحافظ وعدة اللافظ، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، سبك المنظوم وفك المختوم، إيجاز التعريف في علم التصريف، التعريف بضرورى التصريف. وبعض مؤلفات ابن مالك ليس فيها ردود ومنها المؤلفات اللغوية التي وقفتُ عليها فلم أجد فيها مادة لدراستي فتركتُها.

واقتضت الدراسة أن أقسمها على ستة فصول، الأول: ردوده في المعرب والمبني، الثاني: ردوده في الجملة الاسمية ونواسخها، والثالث: ردوده في الجملة الفعلية ومكملاتها، والرابع: ردوده في الأساليب النحوية، والخامس: ردوده في مسائل من أبواب نحوية متفرقة، والسادس: ردوده في المسائل الصرفية.

- حصرت جميع الردود في مؤلفات ابن مالك، وقد استعمل ابن مالك مصطلحات متعددة لهذه الردود، مثل: (ولا حجة له، وهذا لا يصح، وهذا مردود، وهذا الرأي ضعيف، وهذا فاسد، وهذا فيه تكلف، وهذا مما خفي على النحويين وهو ثابت، وهذا غير مرضي، وهذا غلط، ولم أر له موافقاً، وهذا مخالف، وليس بصواب…الخ).

- وقفتُ على كتب كثير من النحاة وتتبعتُ أقوال النحاة في كل مسألة نحوية درستُها ونسبتُ كل قول ورأي لصاحبه فإذا لم أتمكن من نسب بعض الآراء لأصحابها الذين ليس لهم كتب مؤلفة أشرتُ إلى العلم النحوي أو الكتاب النحوي الذي نسب تلك المسألة إليهم.

- وضعتُ عنواناً لكل رد من ردود ابن مالك وجعلت هذا العنوان هو رأي ابن مالك أو موضوع الرد الذي رد به، فالذي يقرأ هذه العناوين يكون قد اطلع على فكر ابن مالك النحوي في هذه العناوين.

- نقلتُ نص ابن مالك في كل رد من هذه الردود، وحاولت إيجاز بعض الردود الطويلة، وقارنتُ رأي ابن مالك في كتبه المختلفة في كل رد من تلك الردود، فما كان فيه تناقض أو تنبيه أو استدراك أوضحتُ ذلك في مكانه.

- قمتُ بدراسة الرد والتحقق من صحة ما نُسب إلى من رُدَّ عليه بقدر الإمكان، فإن كان صحيحاً أشرتُ إلى بعض المصادر التي نقلت ذلك وإن حدث خطأ أو اضطراب في النقل ونسْب الآراء أوضحت ذلك في محله.

- سجلتُ ما بدا لي من رأي أو ملاحظة أو تعقيب أو تنبيه في نهاية كل مسألة ما استطعتُ إلى ذلك سبيلا فإن لم يبد لي شيء من ترجيح لرد ابن مالك أو اعتراض تركته دون إبداء الرأي فيه.

وقد واجهتني كثير من الصعوبات، أهمها: كثرة مؤلفات ابن مالك النحوية والصرفية واللغوية والقراءات، مما أخذ مني وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في تتبع الردود في هذه المؤلفات، وصعوبة أخرى تمثلت في غزارة تلك الردود وتكرارها، ولم تكن غاية هذه الدراسة إحصاء الردود ومعرفة كمها، بل الغاية منها الوقوف عند هذه الردود ليتسنى لنا معرفة عقلية ابن مالك وفكره النحوي ومعالجته وتوجيهه للمسائل النحوية.

مد الطرف في مسائل من فن الصرف

نقض الغرض في النحو العربيّ الدلالة والصنعة

اللُّغة وسيلة تواصل بين أبناء المجتمع الإنساني يعبّرون من خلالها عن أغراضهم وغاياتهم، ولم تُحصر اللُّغة في إطارها التواصلي بوصفها أداة للتعبير عن مرامي المتكلّم في بيئته الإنسانية، بل تجاوزته إلى كلّ ما يحيط به، ولم تنحصر في ألفاظ تتكوّن من أصوات تصدر من حنجرة المتكلّم، وتنطلق إلى الفضاء الخارجي لتلاقي مستمعاً يعرف مداليل تلك الألفاظ، ويتجاوب معها. اللُّغة إبداع الإنسان في هذا العالم الواسع، وهبها اللَّه له بما أودع فيه من مقومات عضويّة وفكريّة لإنتاج هذه الوسيلة. فكانت بذلك نتاجاً بشرياً ذات صفة اجتماعية لا تنحصر في المنطوق، بل تتعداه إلى بيئة أوسع، فكلّ ما يتفاهم به الإنسان يمكن أن يصدق عليه لُغة حتى لو كان على سبيل المجاز.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.