الصرف العربي-رؤى تداولية

25 د.ا 5 د.ا

لقد شهد الدرس اللسانيّ في العصر الحديث تحولات جذرية في الاتجاهات والمناهج والأدوات، ومن هذه التَّحولات الدراسات التّداوليّة التي برزت نتيجة إخفاقات التركيبيّة والتفكيكيّة والمناهج السابقة في الوصول إلى نظريات تبرز المعنى، وقد لاقت التّداوليّة ميداناً خصباً في اللِّسانيات الحديثة والدراسات الصَّرفيَّة واتسعت رقعتها على خارطة البحث اللغويّ؛ وهذا الاتّساع في الدراسات التّداوليّة لا يحتاج إلى دليل أمام هذه الغزارة في الأبحاث والمؤلفات التّداوليّة التي تداعت على البحث اللساني, وغيّرت وجهته وملامحه, ويعود هذا إلى أنَّ هذا المنهج يقوم على استجلاء المعنى في البُنى اللُّغويَّة من حيث التركيب والدِّلالة, بعد أن قامت التّداوليّة على أنقاض مناهج لم تفلح في تحديد عناصر المعنى الذي هو مدار العمليّة اللغويّة من ألفها إلى يائها, لقد تجاوزت التّداوليّة المناهج التقليديّة التي تدرس اللغة لذاتها ومن ذاتها, ونظرت إلى اللغة على أنّها نظام تواصل واتصال في المقام الأول

لقد شهد الدرس اللسانيّ في العصر الحديث تحولات جذرية في الاتجاهات والمناهج والأدوات، ومن هذه التَّحولات الدراسات التّداوليّة التي برزت نتيجة إخفاقات التركيبيّة والتفكيكيّة والمناهج السابقة في الوصول إلى نظريات تبرز المعنى، وقد لاقت التّداوليّة ميداناً خصباً في اللِّسانيات الحديثة والدراسات الصَّرفيَّة واتسعت رقعتها على خارطة البحث اللغويّ؛ وهذا الاتّساع في الدراسات التّداوليّة لا يحتاج إلى دليل أمام هذه الغزارة في الأبحاث والمؤلفات التّداوليّة التي تداعت على البحث اللساني, وغيّرت وجهته وملامحه, ويعود هذا إلى أنَّ هذا المنهج يقوم على استجلاء المعنى في البُنى اللُّغويَّة من حيث التركيب والدِّلالة, بعد أن قامت التّداوليّة على أنقاض مناهج لم تفلح في تحديد عناصر المعنى الذي هو مدار العمليّة اللغويّة من ألفها إلى يائها, لقد تجاوزت التّداوليّة المناهج التقليديّة التي تدرس اللغة لذاتها ومن ذاتها, ونظرت إلى اللغة على أنّها نظام تواصل واتصال في المقام الأول

إنّ الاتجاهات الجديدة برزت في مطلع القرن العشرين مع التقدّم العلمي الذي شهده العالم, وسيطرت فيه النزعة التحليلية الواقعيّة على الاتجاهات الميتافيزيقية عند المفكرين المعاصرين, لقد طالت الفلسفة التحليلية الحديثة البحث في اللغة, ومصطلح التحليل ضارب في التاريخ يرجع إلى الفلسفة اليونانيّة, ولكنّه في العصر الحديث أصبح منهجاً علمياً في البحث الفلسفيّ, بفضل علماء قدموا تصورات حديثة ومتطورة, تجاوزوا من خلالها الأفكار الموروثة مقترحين طرقاً جديدة في البحث الفلسفيّ

التّداوليّة تركِّز على جانبينِ هما: الاستعمال، والتفاعل، وتفضي إلى المعنى وطرائق فهمه؛ لأنَّها تُشِّكل مرحلة التَّواصل بين المخاطبين والتفاعل فيما بينهم من خلال النصّ الذي هو اللغة، وهذه مرتكزات الدراسات اللِّسانية الحديثة, وهي: التركيب، والدِّلالة، والتواصل، والتفاعل، وهذا ما نصَّ عليه (فرانسيس جاك) الَّذي يرى أنَّ “التّداوليّة تتطرَّق إلى اللُّغة كظاهرة خطابيَّة وتواصليَّة واجتماعيَّة معاً”. إنّ الصوت هو الوحدة الأولى والأصغر في التشكيل اللغويّ, وهذه الأصوات لا بدّ لها أن تلتئم في مفردات, وهي البنى التي تحمل المعانيّ, ثم تلتئم المفردات في جمل وتراكيب؛ لتنقل المعنى بين قطبي العملية اللغوية, وهما المرسل والمتلقي. وهذه التراكيب تحكمها قواعد وضوابط ومعايير, وفهمها أو الحكم عليها يستند إلى عناصر قواعديّة لغويّة, وعناصر أخرى تحدّد مسار المعنى تتمثل في السياق والمقام والقصديّة وثقافة المنتج والمتلقي, وأبعاد ثقافية غير لغويّة كلّها تسهم في فهم المعنى, فكانت هذه القضايا محور التّداوليّة وميدانها وأدواتها وهي تغزو الفكر اللساني المعاصر

| الوزن | 0.6 كيلوجرام |

|---|---|

| الأبعاد | 17 × 27 سنتيميتر |

| ردمك|ISBN |

978-9957-12-990-3 |

منتجات ذات صلة

الترجمة الادبية الخطاب المهاجر ومخاطبة الاخر

لقد كان لحركة ترجمة روائع المسرح العالمي ؛ اليد الطولى في ازدهار الحركة المسرحية العربية ، شاهد بفضلها عشاق المسرح ، ونقل الكثير إلى اللغة العربية من عيون الأدب المسرحي الفرنسي والإنجليزي والألماني ، والقليل من آداب الشعوب الأخرى . بهدف التواصل الثقافي ، والاطلاع على آداب هذه الشعوب ، والتعرف إلى تجاربها في هذا الفن الأدبي الرفيع . وتزايد عدد الأعمال المسرحية المترجمة يوما بعد آخر ، خاصة مع كثرة نشوء الفرق المسرحية المتعددة في العالم العربي ؛ مما استدعى الترجمة لتغطية النقص في النصوص المحلية .

وبعد ؛ أيها القارئ الكريم .. إني تناولت في كتابي هذا ( الترجمة الأدبية ؛ الخطاب المهاجر ومخاطبة الآخر ) . وقد أكلت حروفه من عمري سنوات ، ومن كريمتي وحبيبتي ( عيني ) ، وما أصابها من ضعف في البصر . في التحرير والتحليل ، والشرح والتنوير . وفي القراءة والمراجعة ، وإعادة النظر . وقد سلكت في عملي هذا ، وحرصت أن يأخذ طريقه في ( مجمع البحرين ) ؛ الجمع بين الترجمة النظرية والتطبيقية ، وفي بحر الترجمة التطبيقية أعمق ؛ طريقا صاعدا عميقا صعبا ؛ طولا وعرضا وارتفاعا ، فلم نكن بالغيه شطآنه إلا بشق الأنفس . ألا وهي ؛ ( الترجمة التطبيقية التحليلية ) للعمل الأدبي الترجمي . فانصبت دراستي على ترجمات النصوص الإبداعية ، والروائع العالمية إلى اللغات العالمية ، وإلى العربية ؛ كلاسية كانت أو حديثة أو معاصرة ( ملحمة ، شعر ، رواية ، مسرح ، آداب عامة ) ، بالعرض ، والتعريف والتصنيف ، والنقد ، والدرس ، والتحليل ، والمقاربة والمقارنة ، والتأريخ والتشريح ، والتأصيل والتأويل .

إننا نجد صعوبة في الترجمة الأدبية النقدية ، وكذا نجد الترجمة الإبداعية ؛ هي أشد عسرا . ومشكلتها تختلف عن مشكلة الترجمة العلمية ، وقضية النص الأدبي الإبداعي شائكة للغاية ، ومركبها صعب ، والإبحار فيها أصعب . وذلك لاتساع القول في ماهية الأدب وفهمه وتوظيفه . حيث ارتبط هذا الأخير ؛ بالحياة الاجتماعية ، والثقافية ، والدينية ، والتاريخية للإنسان ؛ حيثما كان . والذي عبر ؛ عن مشاغله وانشغالاته . وترجم أحاسيسه ، وهمومه ، واهتماماته . وجسد انتصارته وانكساراته ، وترجم حاجاته وقضاياه ، وأبان عن مطامحه ومبتغاه .

وعليه فإن وجوده لم يعرف ركودا ، بل شهد تطورا ونموا وصعودا . ويمثل هذا الاطراد في القرب وفي البعد ، وفي الاختلاف والائتلاف ، وفي الاستهلال والانصراف ، وفي التقديم والتأخير ، وفي التحوير والتحرير ، وفي مختلف الابعاد . يمثل عقبة كأداء ؛ كلما تصدى الباحث إلى الترجمة . لأن المترجم عامة لا يمكنه ترجمة النص ، ما لم يدرك خصائص الخطاب التلفظي وفق ما تحدده سياقاته ، ومكوناته ، وخلفياته . كما أن النص الأدبي الإبداعي ، يعتمد على التصوير والعاطفة ، والتأثير والانفعال . ولا يكون الأدب أدبا إلا بخروج الكلمات عن دلالاتها اللغوية المعجمية ، وشحنها بالخيال والعاطفة . ومترجم الإبداع ، لا يقتنع إلا بترجمة أدبية تبرز جمال النص المترجم ، كي يتذوق القارئ والمتلقي جمال النص الأصلي .

فالصعوبة بالنسة لترجمة النصوص الأدبية ، فلأنها وعلاوة على ما ذكرت ، تعتمد على التصوير والعاطفة ، والتأثير والانفعال والتفعيل ، وفي القراءة والتأويل . إلى جانب ما يمكن ، أن تشتمل عليه الترجمة من أفكار ، ومختلف زوايا الأنظار . ولا يكون الأدب أدبا إلا بخروج الكلمات عن دلالتها اللغوية في ضوء الترجمات . وشحنها بفيض من الصور وبأودية من الأخيلة . ومترجم روائع الأدب ؛ إذا لم ينقل لنا ما فيه ؛ من تصوير وروعة ، وحرقة ولوعة ؛ وكل ما هو رائع ، وأحاسيس توحي بخلجات الفؤاد ، وبكل ما هو مستر ومضمر وذائع . زيادة على ما فيه من نواحي البلاغة والجمال ، وما فيه من السحر الحلال ، وما في الترجمة الإبداعية من الممكن والمستحال .. لا شك أنه يكون مخلا بقليل أو كثير على قدر ما استطاع ترجمته منها . وتحقيق مثل هذا في الترجمة على وجهه الصحيح ، في غاية من الصعوبة ، ومركب صعب ، وموج بحر الترجمة أصعب ، في الجزر والمد .. ( ولله الأمر من قبل ومن بعد ) .

الترجمة النقدية التأويلية الكتب المقدسة

يبـدو أن الدراسـات الترجميـة متعـددة الجوانـب والمظاهـر، ولذلـك اضطـر الباحثـون والمنظـرون المتخصصـون، أن يوزعوها علـى تخصصات فرعيـةمثل:“تعليمية الترجمة“،“تاريـخ الترجمـة“، و“نقـد الترجمـة“، و“الترجمـة المقارنـة“، وغيرهـا مـن التفرعات التي أصبحت تتميز بمناهجها وروادها وأسـاليب عملهـا. إن الترجمة عملية يتم فيها تحويل النتاج الكلامي في إحدى اللغات إلى نتاج كلامي في لغة أخرى، مع المحافظة على جانب المضمون الثابت، أي على المعنى. ولعل أبسط تعريف للترجمة، هو نقل لنص مكتوب أو مسموع من لغة إلى أخرى، شـريطة أن يتم هذا النقل وفقا لضوابط تفي بالغرض المطلوب، وتعبر عن المعنى وتصونه.

الرواية الجزائرية الجديدة المنحى الملحمي والسرد الأسطوري فصوص النص الصوفي

حاولت الرواية الجزائرية الجديدة ، التعبير عن الأزمة ؛ دونما شك ستكون يمثابة المنعرج الكبير للكتابة الراهنة في الجزائر القائمة فعلا على محك التجربة والمعايشة والمعاناة ، والشهادة والاستشهاد ، والمعاينة للمشهد وللفزع الأكبر . وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون هذا المشهد السردي خاليا من بعض الأسماء ، التي سبق لها وأن كانت رموزا لمشاهد ووقائع وفجائع سابقة . . وعندما نسمي هذا الأدب الجديد بأدب الأزمة والمحنة ، ليس بالضرورة أن يكون تناولا بصورة واضحة للأزمة ، بل تفاعله مع إفرازاتها والوضعيات المختلفة ، التي أنتجها وأنتجت أناسها وسلوكاتها وذهنياتها الجديدة .

من منظور الخطاب الروائي الجزائري الجديد ، تأتي محاولات الجيل الجديد ؛ المتميزة بفتوحاتها ، حيث يمثل هذا الجيل في الخطاب الروائي الجزائري ، الواعد بمستقبل قد يعانق الخطاب الروائي العالمي ، في إحداثياته وحداثته وبنياته الجديدة . يواصل الروائي الجزائري فتوحاته الإبداعية ، ويضرب على وتريات وجدليات الحب / الحرب ، الهم / الغم ، الدم . وعلى لازمة المثقف والسلطة بحدة . ويتصدى لوقائع ومواجع الاغتراب والمنفى ، والهجرة إلى الداخل / الذات ، الأعمق والأصدق .

ظل مالك حداد يحمل روحه على راحته ، ويحمل مأساته المزدوجة . وربما بحس يختلف عن الآخرين ، هذا الهم المزدوج " الاستعمار " و" اللغة " ، هو الذي حدد مسار كل أعماله ، ووضع خارطة طريق الثورة في رواياته . فبالرغم من مأساة اللغة ظل هذا الأديب نقيا ، يعبر عن هموم وطنية وقومية وإنسانية ، برؤية تقدمية في شكلها العام ، بعيدة عن كل روح شوفينية ، الأمر الذي ساعده على عدم السقوط في التعميم والغموض ، مثل بعض الكتاب الفرنسيين المتواجدين في الجزائر ، الذين أفرزتهم الثقافة الاستعمارية .

يمثل مالك حداد خطاب الثقافة المضادة ، وخطاب الرد على الاستعمار بالكتابة ، والشيء نفسه ربما يكون قد فعله مالك حداد مع بعض الخصوصيات ، التي رافقته طول حياته ، فمن "رصيف الأزهار لايجيب " إلى " ساهبك غزالة " إلى " الشقاء في خطر " . تزداد أهمية روايات مالك حداد ، في استخدامها التقنيات السردية الرمزية الشاعرية ، وشعرية القص . وتوظيف فصوص الصوفية ، في رسم الضياع والغربة ، ومدى حالة التمزق بين هويتين . وتتمحور معظمها حول الثورة الجزائرية ، أعطاها مسحة مقاومة محتدة ونضال عنيف ، وشهادة كاتب شريف عفيف ، إلى درجة ، أن أطلق عليها بـ ( الوثيقة الثورية ) . كما تتميز بذاك العمق الفكري ، وذياك البعد الفلسفي والوطني النضالي .

تميز الفضاء المحكي ، في تجربة الروائي عبد الحميد بن هدوقة ، بعدد هائل من التناصات والمتعالقات الأسطورية والخرافية والصوفية ، إلى درجة القيمة الرمزية ، التي جعلت من الفضاء الإنساني مليئا بالرموز الدالة على رؤية الوجود . وتظهر الإيديولوجيا كطريقة لتنظيم الفضاء ، وعناصره وموجوداته ، في صورة إيقونات ، إشارات . وفي فضائها تتكثف جملة من العلاقات الجمالية الإنسانية ، محددة طبيعة الصراع الفكري ، الذي تغذيه مختلف الشخصيات الروائية بقناعتها المتباينة .

الصورة الصوتية بين اللهجات العامية الدارجة واللثغة

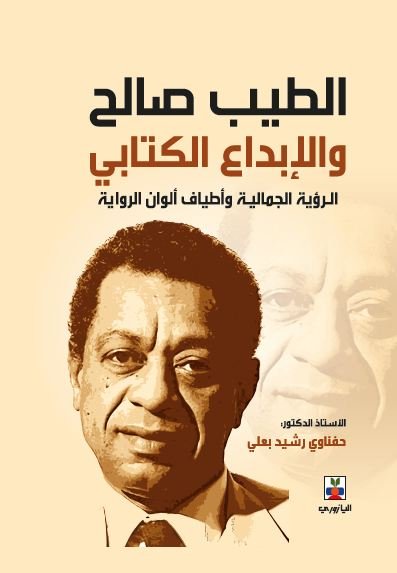

الطيب صالح والابداع الكتابي

ويخلص الكاتب لوطنه في غربته بلندن ، ويخلق لنفسه في ذلك البلد البعيد الغريب من خياله جوا يعيش فيه بوجدانه ، يستعيد فيه ذكريات الصبا ومختزن حياته في " مروى " . ومن دلائل إخلاصه نقل صور القرية من الواقع المعيش إلى الواقع المتخيل ، إلى جو النقاء والصفا . قد يبالغ الكاتب فيحيلها صورا مثالية وردية ، ويرى فيها كل شيء جميلا ، حتى أنه يذهب مع عشيرته فيما يذهبون إليه من عقائد متخلفة ، وعادات بالية . وتحس وكأنه يؤمن بها ويعتقد فيها ، بل ويبدو وكأنه يريد أن يقنع القارئ بصحتها وسلامته . أخص ما يظهر لنا من قصص رواياته وأعماله إيمانه ببعض العقائد الدينية ، وما ركز في قلوب عشيرته ووجدانهم من ولاء للطائفة ( الميرغينية ) وإيمان بشيوخها ، وشيوخ الدين من رجال الصوفية ، من مات منهم ومن ينتظر وظل على قيد الحياة .

وهو حين يبرز هذا الجانب من الحياة في قريته ، إنما يصدر عن رد فعل الغربة في نفسه ، وأثر الحياة المادية المسرفة في ماديتها بلندن على كيانه المعنوي ، وكأنه يمل هذه الحياة الجديدة ، ويحن بروحه إلى حياة قريته الروحية . يفتح لنفسه باب فيه الرحمة للخلاص من قيود المادية . وفي شخصية " الحنين " الصوفي / السائح المتجول ، و" الزين " بطل روايته " عرس الزين " ، وهو الدرويش طيب القلب ، ينكشف هذا الجانب الروحي الذي أشرنا إليه فيما يعتقده الناس ، وما يسيطر على أذهانهم من المنعتقدات والأساطير الدينية .

انعكست جياة " الطيب " في بيئته الريفية / شمال السودان ، وفي أم درمان والخرطوم ، وفي لندن نبعا ثرا لرواياته وقصصه . واستأثرت ذكريات طفولته وصباه في قريته بالجانب الأكبر من أعماله ؛ فكان ما اختزنه من بلده ووطنه وموطنه موردا ومنهلا ، يملي منه قلمه في غربته بلندن ، حيث كتب معظم إنتاجه ، وبعث به إلى الصحف والمجلات العربية .

ودعم هذا المورد العذب الأساسي قراءات متنوعة في الأدب الإنجليزي لكبار الكتاب والشعراء . لم يكن يجاري الاتجاه الواقعي في سماته وموضوعاته ، بل ربما عارضه وناقضه ، واتجه إلى الرمز . وهو يؤمن بالصنعة في الفن : صانع أساليب فنية ، وصانع أفكار ، وصانع أساطير ، ومعاني من الرؤى والصور والتصوف . ولا يحب الالتزام بمذهب بعينه في الحياة أو الفن ، ويرى الالتزام الوحيد الذي يتمسك به ويخلص له ؛ هو المثل العليا في الحياة ، والحق ، والعدل ، والجمال .

شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية (لابن هشام الأنصاري)ج1

هذا الكتاب جزء من متطلبات رسالة الدكتوراه التي قدمتها لجامعة القاهرة عام 1974 وكان المفروض أن يخرج بأربعة أجزاء ضخمة تستوفي نسخته الأصليه التي قدّمتها للإمتحان. غير أنّ ظروف الطباعة الصعبة وتجني أسعارها على المؤلف حالت دون إخراجي الكتاب بصورته الأصلية، التي لم أترك فيها شاردة ولا واردة إلاّ وعلّقت عليها وفصّلت القول في ذكر مظامنها ومصادرها، ولهذا اضطررت إلى حذف أكثر الهوامش وإلى تأجيل طباعة أربعة فصول مسهبة من الدراسة، لا خرج بهذين الجزئين. أقول هذا إعتذاراً من القارئ الكريم وإعترافاً بأن عملي كان ثمرة من ثمار التوجيه الأقصد والتعاون المعطاء بين الأستاذ وتلميذه.

فقد كان أستاذي المرحوم السيد يعقوب بكر حفياً بي متى ما افأت إليه مستنصحاً ومتزوداً بأزواد علمه وتوجيهاته القيمة. وقد منحني ثقته وتقديره فجعلني مديناً له بالجديّة الصارمة في البحث، والإنكباب على الدرس الذي لا يعرف الكلل، والتبتل في العمل الذي لم أجد لذة في غيره.

ومما يشرفني ويشرف عملي أن يسهم في مناقشته وتقويم ما جانب الصواب فيه علمان من أعلام الثقافة العربية، هما الأستاذان الجليلان:

الأستاذ العالم عباس حسن عضو المجتمع العلمي العربي والأستاذ الدكتور حسن توفيق ظاظا رئيس قسم اللغة العربية بآداب جامعة الأسكندرية.

فصول من النقد السيميائي والثقافي للاشهار

الإشهار مستمر ويوسع إمبراطوريته«، هكذا يقول فرانسوا برين في فاتحة قراءته لطغيان الخطاب اإلشهاري على الحياة االجتماعية المعاصرة )185 1996: ,Brune). ترى هل بلغت سلطة هذا الخطاب حدودا تجعله يقارن بلامبراطوريات بهذه السهولة؟ وكيف يمكن تقييمه في إطار المقارنة بنسق خطابات التواصل اليومي؟. الاكيد أن الإجابة على هذا السؤال لن تكون سطحية قابعة عند حدود الانطباعات الأولية. لقد اجتهدت المدارس الفكرية في أوروبا وأمريكا لهثا وراء ما أمكن من تشخيصات للظاهرة، بحيث انطلقت الابحاث الاولى في بواكر القرن العشرين، مستثمرة ما أتاحه التطور في العلوم الانسانية والاجتماعية في ذلك الوقت.

كاف ونون

أن الحكمة ضالة المؤمن، أين ما وجدها أخذها، وعند من رآها طلبها، والحكمة حق، والحقلا ينسب الى شيء بل كلشيء ينسب إليه، ولا يحمل على شيء بل كل شيء يحمل عليه، وهو متفق من كل وجه، ِ يطرب به الراضي، ويقنع به الغضبان، مشرق في نفسه، موثوق في حكمه، معمول بشرطه معدول إلى قضيته، به خلق الله عز وجلّ السموات والارض، وعليه أقام الخلق، وبه قبض وبسط، وحكم وأقسط

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.