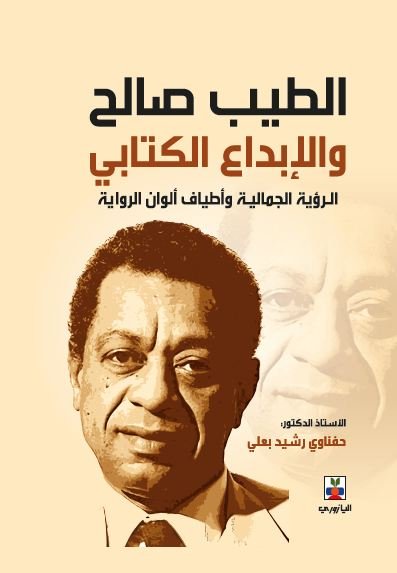

الطيب صالح والابداع الكتابي

18 د.ا 5 د.ا

ويخلص الكاتب لوطنه في غربته بلندن ، ويخلق لنفسه في ذلك البلد البعيد الغريب من خياله جوا يعيش فيه بوجدانه ، يستعيد فيه ذكريات الصبا ومختزن حياته في ” مروى ” . ومن دلائل إخلاصه نقل صور القرية من الواقع المعيش إلى الواقع المتخيل ، إلى جو النقاء والصفا . قد يبالغ الكاتب فيحيلها صورا مثالية وردية ، ويرى فيها كل شيء جميلا ، حتى أنه يذهب مع عشيرته فيما يذهبون إليه من عقائد متخلفة ، وعادات بالية . وتحس وكأنه يؤمن بها ويعتقد فيها ، بل ويبدو وكأنه يريد أن يقنع القارئ بصحتها وسلامته . أخص ما يظهر لنا من قصص رواياته وأعماله إيمانه ببعض العقائد الدينية ، وما ركز في قلوب عشيرته ووجدانهم من ولاء للطائفة ( الميرغينية ) وإيمان بشيوخها ، وشيوخ الدين من رجال الصوفية ، من مات منهم ومن ينتظر وظل على قيد الحياة .

وهو حين يبرز هذا الجانب من الحياة في قريته ، إنما يصدر عن رد فعل الغربة في نفسه ، وأثر الحياة المادية المسرفة في ماديتها بلندن على كيانه المعنوي ، وكأنه يمل هذه الحياة الجديدة ، ويحن بروحه إلى حياة قريته الروحية . يفتح لنفسه باب فيه الرحمة للخلاص من قيود المادية . وفي شخصية ” الحنين ” الصوفي / السائح المتجول ، و” الزين ” بطل روايته ” عرس الزين ” ، وهو الدرويش طيب القلب ، ينكشف هذا الجانب الروحي الذي أشرنا إليه فيما يعتقده الناس ، وما يسيطر على أذهانهم من المنعتقدات والأساطير الدينية .

انعكست جياة ” الطيب ” في بيئته الريفية / شمال السودان ، وفي أم درمان والخرطوم ، وفي لندن نبعا ثرا لرواياته وقصصه . واستأثرت ذكريات طفولته وصباه في قريته بالجانب الأكبر من أعماله ؛ فكان ما اختزنه من بلده ووطنه وموطنه موردا ومنهلا ، يملي منه قلمه في غربته بلندن ، حيث كتب معظم إنتاجه ، وبعث به إلى الصحف والمجلات العربية .

ودعم هذا المورد العذب الأساسي قراءات متنوعة في الأدب الإنجليزي لكبار الكتاب والشعراء . لم يكن يجاري الاتجاه الواقعي في سماته وموضوعاته ، بل ربما عارضه وناقضه ، واتجه إلى الرمز . وهو يؤمن بالصنعة في الفن : صانع أساليب فنية ، وصانع أفكار ، وصانع أساطير ، ومعاني من الرؤى والصور والتصوف . ولا يحب الالتزام بمذهب بعينه في الحياة أو الفن ، ويرى الالتزام الوحيد الذي يتمسك به ويخلص له ؛ هو المثل العليا في الحياة ، والحق ، والعدل ، والجمال .

إن هذا التراث شديد الثراء ، ويمثل جزءا كبيرا من المعطيات الثقافية التي تعد تفسر ذلك . إن نص ” بندر شاه ” وغيره من النصوص تؤكد سمات الحكي التراثي الشعبي ، التي اضطلعت بها الخصائص الجمالية الروائية في ذلك النص . وهذا يشهد بأن الكاتب لونه بلون مخصوص ، ليؤكد من ناحية على تميزه عن النصوص الروائية الكلاسيكية في الأدب الغربي ، وعن النصوص السائدة في الأدب العربي . وذلك يثبت من ناحية أخرى إسهام المبدع الطيب صالح في دعم نزعة تأصيل الرواية العربية .

استطاع الطيب صالح في أن يقدم نمطا وجوديا ومعيشيا في كتلة بشرية ؛ مرتبطة بالكتلة البشرية الكبيرة التي نقول عنها الأمة العربية . ويبدو أن أهم شيء صنعه في الرواية العربية ، أنه أضاء مناطق مظلمة في الوعي العربي . ففي ” بندر شاه ” على سبيل المثال خلط الروائي بين الأسطورة والحلم ، الواقع والتاريخ . ويظهر أي مكان ما من السودان في شكل مزيج من الواقع والخيال ، وقد نبه الكاتب إلى كثير من الرموز ، وعمد إلى صناعة وخلق أسطورته ، حيث حول الواقع إلى أسطورة ، ومزج بقدر ما بين الواقع والأسطورة . حيث ينفتح المعقول على اللا معقول ، وامتزجت الحقيقة بالخيال .

إذا كان الروائيون العرب قد بايعوا الطيب صالح أميرا من أمراء الرواية العربية المعاصرة ، فقد سبقهم إلى مثل هذه المبايعة نقاد وباحثون ومثقفون ومعجبون وقراء كثيرون ، أشادوا أيما إشادة بالطيب صالح إنسانا وروائيا متميزا . الطيب صالح لقب بـ” الولي الصالح ” ، حتى من دون عمامته . إنه ذاكرة السودان المتنقلة ، يحفظ لكتابه وشعرائه وزجاله على الخصوص ، ويحن لقريته ولوطنه الأم ، ونحس بأحشائه تتمزق وهو يكتب عن السودان . إن المحبة هي المدخل الحقيقي النافذ مباشرة إلى لب شخصه وأدبه ، وقد عبر عنه كثيرا في كل ما كتب ، هذه المحبة التي تعانق الجميل والجليل ، وتعانق الهواء والإنسان والسماء .

والواقع أن أعمال الطيب صالح تفيض بالعشق الصوفي وبالمحبة ، ويبدو أن الطيب صالح من اسمه نصيبا ؛ فهو ” الطيب ” و ” الصالح ” السمح . كل أعماله الإبداعية تدل على أريحيته وطيبته وصلاحه وعمق إيمانه ، شأنه في ذلك شأن أبطاله وشخوصه الروائية ( الزين ) وغيره ، وخلقه أشبه بخلق أولياء الله الصالحين ؛ ففيه من تصوف ابن عربي وحذق الغزالي الشيء الكثير .

إن غربة الطيب صالح عن سودانه عمقت شعوره بالانتماء إليه ، فزاد التصاقا حميما بجلده وغار أعمق فأعمق في دكنة بشرته . كما منحته الغربة المسافة الكافية لإعادة استقراء دقائق الحياة على أرضه في شمال السودان ، وكرمز لكل السودان بعطائها الخير وناسيها الطيبين ، وعبر موازنة مرهفة ما بين طبيعة هذه الحياة وأبطالها ، وطبيعة الأرض التي يعيشون على ظهرانيها ، وكأن كلا منهما يكمل صورة الآخر . في ” عرس الزين ” ليحدثنا فيها ” انفتاح صدر النيل ” ، و ” الليالي المقمرة ” ، ورائحة الخصوبة ونقيق الضفادع ، إلى جانب أفراح القرية وزغاريد الأعراس التي تسمع من مسافة ميلين منها ، لينتهي من هذه المقاطع النصية بشاعرية أخاذة إلى إيجاز تلك العلاقة بين طبيعتين جغرافيتين ، يستمر بهما عطاء الأرض الدائم وعطاء المرأة الدائم ، وتستمر بعطائها الحياة .

واعتبار لهذه المحاسن والفضائل التي امتاز بها الطيب صالح ، يمكن أن نعتبره بحق أنه هذية الجنوب إلى الشمال ، هدية السودان بكل أصالته وعمقه وتراثه وامتداده في قلب القارة الإفريقية إلى الوطن العربي بأكمله . فالإنسان العربي في السودان ، هو جوهر ما تلتقطه أعماله في البداية ، بكل غليانها الفكري . لكنها تطرحه على العالم وتحتك به مع الإنسان الآخر ، والأفق الآخر ، والثقافة الأخرى ، حتى تتولد تلك الشرارة التي تجعل أعماله نقلة حقيقية في الرواية العربية . إن أعمال الطيب صالح من ( موسم الهجرة إلى الشمال ) ، مرورا ( ببندر شاه ضو البيت ) إلى ( عرس الزين ) ، إلى أخر أعماله ( المنسي ) ، وتجربته الجمالية أشبه بسمفونيات متناغمة . فلكل واحدة منها وكل جزء منها له سحره وجماله ، إنها تمنح متعة روحية وفكرية في معناها العام . لقد نسجها الطيب صالح في إيقاع سوداني إفريقي عربي ، وفي هذا الإيقاع المحلي القومي ، استطاع الطيب صالح أن يكتب أدبا إنسانيا عالميا ، يمكن لأي إنسان أن يقرأه في أي مكان من الأرض .

لقد استطاع الطيب صالح في أن يخلق بأعماله سلسلة من العوالم الروائية الحية المشرقة ، عوالم حملت للقراء عربا وغير عرب ، وبأعلى مستويات الرمز في الأسطورة ، من حيث انعكاس للوعي القومي أو الوعي الإقليمي ، رؤية بالغة الخصوصية لتأثيرات عملية التغيير الدائمة العنيدة في ثقافات إفريقيا ، وفي أي مكان آخر بفعل التسرب والامتداد . لقد استطاع الطيب صالح بمثل هذا الاتصال والتواصل بين أعماله الروائية المختلفة ، أن يكشف عما تتمتع به أجناس القص المتنوعة من ثراء وغنى ، وكيف أنها تتطابق بطرائقها المختلفة مع طبيعة المجتمع الذي يعايشه ويعشق . كما استطاع من خلال هذه الأعمال أيضا استكناه إشكاليات الصدام الحضاري ، وتفكيك خطاب الاستعمار وما بعد الاستعمار .

لقد حاول الطيب صالح في إبداعه الكتابي أن يقوم بعملية استكشاف لعالم وهمي ولواقعية سحرية ، مكونة من تفاصيل تمثل ملامح سودانية ، هي ملامح اكتشاف لوضعنا في الماضي والحاضر والمستقبل . إننا نعيش في عالم متغير دائما ، وفي تشبثنا بالحضارة الحديثة نستفيد كثيرا ، ولكن تضيع منا أشياء كثيرة وجميلة . إن طرائق الطيب صالح في السرد غير التقليدي ومزجه بين الواقع الماثل والأسطورة والخرافة والتصوف في سياقات وأزمنة مختلفة ومتداخلة ، واستشراف مضامين متنوعة ومتجددة وغير مسبوقة ، والتعبير عن كل ذلك في لغة شاعرية أنيقة مترعة بالإيقاعات والأنغام الداخلية ، يضعه موضعا متميزا في خريطة الرواية العربية المعاصرة .

كتب الطيب صالح روايته ” عرس الزين ” قبل ” موسم الهجرة إلى الشمال ” بأعوام قليلة ، ولكن الرواية لم تلفت الانتباه إليها ، وكان عليها أن تنتظر إلى أن تصدر ” موسم الهجرة ” وتقيم الدنيا ولا تقعدها ، وتستقطب الانتباه إلى صاحبها الذي نعته البعض بأنه ” عبقري الرواية العربية الحديثة ” . فعلا قد كانت حدثا استثنائيا في تاريخ الرواية العربية ، وانطلاقا في آفاق جسورة لإنطاق المسكوت عنه في الثقافة العربية التي لا تزال تقليدية في مجملها . فموسم الهجرة واية بعيدة عن التقليد أو التصنع أو التزمت أو الخوف ، فالجسارة الكتابية التي تنطوي عليها فتحت لها قلوب وعقول القراء المتعطشين إلى عوالم جديدة ، والمتلهفين على من يقتحم المناطق التي ظلت مغلقة ، لم تجد من يفتحها إلا أمثال ” موسم الهجرة ” ، التي تظل رواية كاشفة عن كثير مما لم تكن الرواية العربية تعودت الكشف عنه .

لقد طرحت ” موسم الهجرة ” قضايا الهوية والعلاقة بالآخر والأصالة والمعاصرة ومكانة المرأة على نحو صريح . ونعتقد أن هذه الصراحة بالإضافة إلى أهمية وحيوية القضايا التي طرحتها ؛ هي المسئولة أولا عن الإعجاب الاستثنائي الذي لقيته هذه الرواية ، التي أنتجت في رد الفعل عليها عشرات من المقالات والدراسات على امتداد الوطن العربي . وظلت الرواية منطوية على نوع مغاير من الفتنة التي لا تزال تجذب إليها اهتمامات النقاد . ولا تزال الرواية تستقطب الاتجاهات والتيارات النقدية المتجددة ، التي تريد تأكيد حضورها بالكشف عن جوانب جديدة من الدلالات التي لم تكشفها الاتجاهات والتيارات السابقة . وكما انضمت نظريات التحليل النفسي الحديثة إلى غيرها من النظريات في تحليل الشخصيات المركبة في الرواية .

وقليلة هي الأعمال الروائية النادرة ، التي استأثرت بعناية القراء والنقاد العرب ، مثل العناية برواية الطيب صالح ” موسم الهجرة إلى الشمال ” . فقد أديرت حولها أبحاث ، ومقالات ، ودراسات . تناولت بعض جوانبها الفكرية والفنية ، وما يستجيب له التأويل القريب والبعيد ، لدلالات رموزها وألوان صورها وأساطيرها ، وما توفقت إليه من رسم مثير لعلاقة الشرق بالغرب ، عبر غمرات التجربة والصراع والعنف . ومن خلال مواجهة تحكمت فيها رواسب الزمن والحضارة ، ونوازع الكبت والحرمان ، وعقد الأنانية والتسلط . ورغم أن هذه الدراسات تنوعت في مناهجها وأساليبها وأغراضها كذلك ، فإنها في جوهرها تؤكد جقيقة تكاد تكون واحدة . هي أن هذه الرواية وتلك الروايات الأخرى من أعمال الطيب صالح ؛ نمط جديد في كتابة الرواية العربية ، وإن صاحبها أنجز عمله دون أن يتقيد بقالب فني معروف . لذلك فهو يضع اللبنة الأولى ، لبناء روائي عربي جديد ، تحرر من تبعية التقليد لفن الرواية الأوروبية ، مع الاستئناس في الوقت ذاته بآخر منجزات نظرية الغرب .

فأعمال الطيب صالح ، من النوع الذي يؤرخ لتلك المرحلة الدقيقة الممتدة على عدد من بلدان الشرق العربي وإفريقيا الشمالية ، وإفريقيا / الاستعمار ، وتستغرق عقودا . وعنوان الرواية يشي إلى حد كبير بمضمونها وسيرورتها الخيطية المزدوجة زمانيا ومكانيا ، فالزمن فيها يسير باتجاه الأمام ، وإن تجلى مرتدا في كثير من الارتجاعات ، التي تدهم الشخصية المركزية بين الفترة والأخرى ، والتحرك بين الأمكنة يبدأ من السوان إلى القاهرة فإلى الغرب / إنجلترا ، وتنتهي في حدود البلد الذي ينتهي إليه مصطفى سعيد / قرية بالسودان . ولا شك في أن نسيج الرواية يتمحور حول إشكالية وسردية الآخر وصراع / الشرق / الغرب .

كما أنه في الوقت ذاته يرسخ الفكرة الذاعبة إلى أن أوضاع الدول في العالم الثالث ، وخصوصا الدول النفطية تصنعها الإدارات السياسية الغربية ومصالح الشركات الكبرى ، مهما كان الفعل الذاتي لهذه الدول متفجرا ، ومتمتعا بما يدل على حصرية انبثاقه من ظروف البلد الداخلية . فالشخصيات المحلية ، شخصيات فاعلة روائيا ، وتتمتع فاعليها الروائية بإمكانية التحقق الواقعي ، ولكنها مقرونة إلى سواها من الشخصيات الغربية المتمتعة بفاعلية أقوى .

وتتحق تلك التمثيلات للحصور ، في كون حضور سعيد والنساء الأوربيات يتوازى مع حضور وتابعا للدور الذي تلعبه الدول المستضعفة / واقعيا في رسم أوضاعها وتقرير مصيرها . وربما كانت علاقة مصطفى سعيد مع نساء الغرب شكلا من التكثيف الفني للعلاقة الاستعمارية بين بريطانيا والاستعمارية والعالم العربي / الإفريقي . ويستدعي بشكل إلى الذهن حالة الدولة الاستعمارية التي تعميها قوتها ، وجشعها ، وتاريخ أجهزتها في العدوان والبطش ، عن أي اعتبار يمكن أن يحول دون قهر الدول الضعيفة ونهبها .

أما بالنسبة لعلاقة الشخصيات الغربية بالشخصيات الشرقية ، فهي تتم عبر البطل / المحوري مصطفى سعيد والمحيطة به ، لتؤكد محوريته من جانب ، ولكي تحكم تطويق الشرقيين من جانب آخر ، عبر تضييق حيز حركاتهم وجعلها محكومة بالسير ضمن اتجاه إجباري وحيد . أما فيما يتعلق بملامحه النفسية والفكرية العاكسة لأحد الجوانب المهمة في التصوير المتبادل بين الغرب والشرق ، خلال المرحلة الاستعمارية الجديدة ، أي مرحلة الاستعمار النفطي والغزو الثقافي ، وجعلها سوقا للنفايات وللسلع الاستهلاكية .

فقد نجحت الرواية في تصوير ذلك ضمن عدد كبير من التفاصيل والجزئيات ، إذ استأثر وصف الشرق وانتقاده بعين المستعمر الأوروبي . كما يبرز في الرواية الاستعمار الجديد ؛ من خلال المعاملات السياسية والسياسيين ، والمفاوضين الذين حلوا محل القادة العسكريين ، وحلوا محل الجيوش الجرارة لفرض الأنظمة السياسية على الدول التابعة ، أو فرض تغييرها ، ورسم سياساتها وأوضاعها داخليا وخارجيا .

والطيب صالح وهو يخوض في جوهر ذلك الصراع ، يعتبر التحليل لعلاقة الشرق والغرب قائما على الاعتبارات الذاتية ، وعلى المغالطة والزيف ، وعلى اعتبارات أبعد ما تكون عن تلك العلاقة ، وأعجز ما يكشف عن حقيقتها . لأن المقارب لها أو المحللل لدواخلها وتعقداتها ، إنما يخفي منها العلاقة الاستعمارية ، إذا كان المحلل مستعمرا ، ويغلق علاقة القهر والذل والخنوع بعلاقة الانتقام والثأر إذا كان مستعمرا . والطيب صالح يلخص المحطات الكبرى لتلك العلاقة ويعبر عنها تعبيرا أسطوريا ورمزيا محيرا ، أو تعبيرا تراثيا وأدبيا وشعريا ، يجمع بين لذة القديم ولذة الحديث . ويؤلف بين الصور المتناقضة في الظاهر والمتناغمة في الباطن ، وهو إلى ذلك يفتح النص الروائي العربي الحديث على حقب وأزمنة مختلفة ، وعلى روافد مرجعية متنوعة . وإذا النص الكلاسيكي يعانق النص الحداثي عبر العصور ، وإذا النص الشعري متوتر توترا أسطوريا صوفيا .

ويبدو لدى الطيب صالح الرافد الإفريقي مجانسا للرافد العربي متجانسا معه ، حتى أنه من الصعب التمييز أو الفصل بينهما ، بل إنه من الصعب أن نبين نوعية التمازج بين الرافدين . لأن الطيب صالح نفسه لا يكاد يميز بين الاثنين ، وهو ما جعل طريقته في الكتابة الروائية تستند في العمق إلى تقاليد روائية ، أو لنقل إلى تقاليد حكائية شفاهية عميقة . تجعل السرد مترسخا قبل كل شيء في نوع من الممارسة ؛ ابتداء من التعبير المباشر المسطح الفج إلى التجربة المتقنة . ويعود ذلك بالأساس إلى أن الأدب الروائي عنده ، لم يكن غريبا عن التراث الحافل بالسير الشعبية والحكايات الخيالية والأساطير .

بل الأكثر من ذلك هو أن الطيب صالح ، حتى وهو يستحضر المقومات الغربية الروائية ، فهو يطبعها بالطابع المحلي السوداني والإفريقي والعربي ، أو الطابع المحلي السوداني والإفريقي . وقد تخلط الأصوات الإفريقية والعربية والسودانية لدى الطيب صالح ، وتتقاطع وتتعقد وتتمازج تمازجا وتعقدا عجيبين . فإذا المشهد الأوروبي يتجلى تجليا إفريقيا أو عربيا والعكس بالعكس ، وإذا الرواية عل حداثتها وعلى حداثة موضوعها وإشكاليتها تبقى قصة ، أو حكاية هاربة صميمية ، متغربة في المكان والزمان ، أو هي قصة المكان والزمان العربي الأوروبي المتغربين فيها .

أدى التمثيل السردي التخييلي في الإبداع الكتابي لدى الطيب صالح ؛ وظيفة تمثيلية شديدة الأهمية في العمل الروائي . وهو يقوم بتركيب المادة التخييلية ، وينظم العلاقة بينها وبين المرجعيات الثقافية والوقائعية ، بما يجعلها تندرج في علاقة مزدوجة مع مرجعياتها وبخاصة الأحداث ، والشخصيات ، والخلفيات الزمنية ، والفضائيات . فهو يركب ، ويعيد تركيب ، سلسلة متداخلة من عناصر البناء الفني ، ليجعل منها المادة الحكائية التي تتجلى في تضاعيفه

.

فالتعدد الداخلي لمكونات الحكاية وانفتاحها على فضاءات ثقافية ، ينقل الرواية من كونها مدونة نصية شبه مغلقة ؛ إلى خطاب تعددي منشبك بالمؤثرات الثقافية الحاضنة له . ومن هنا انخرطت أعمال الطيب صالح في الجدل لخاص بالهويات الثقافية والحضارية ، الأمر الذي أفضى إلى ظهور عوالم متعددة بقيمها ، وتصوراتها ، ومواقفها . وبذلك قامت أعماله الروائية بتمثيل ثنائيات : الأنا والآخر ، وكل ذلك أسهم في إثراء البنية الدلالية وتعدد مستوياتها .

يقوم السرد في عالم الطيب صالح الكتابي الإبداعي بمهمة تثير التوتر الثقافي بين الشرق والغرب ، بأسلوب رمزي ، يعيد إلى المتلقي التعارض بين قطبين حضاريين ، وينخرط في تمثيل مجازي لهذا التناقض من خلال استحداث الشخصيات ، ورؤى تنتمي إلى طرفي التناقض المذكور .

ومن أجل بلورة هذه الفكرة يلجأ العمل الروائي إلى تقنيات سردية كثيرة ، لتجسيد هذا الموضوع أو ذاك ، الذي ظل أحد شواغل الرواية العربية منذ نشأتها الأولى . لكن الطيب صالح يضفي على الموضوع طابعا مأساويا ؛ حينما يغلف العلاقة بين الرموز الحضارية بالعنف ، والشبق ، والموت . فتتخطى الشخصيات محتواها النصي المباشر تصل بمجالات الصراع والتوتر بين الشرق والغرب ، بين المستعمر والمستعمر . يجري كل ذلك داخل إطار سردي تتوازى فيه الحكايات ، وتتعدد فيه أصوات الراوي ، طبقات النصوص وفواصل ومفاصل الفصوص والمقاطع الروائية .

وإذا كان الطيب صالح قد كتب بعض رواياته في وقت متقدم من هذا الاحتكاك بين الشرق والغرب ، الذي هو أقرب إلى الاكتشاف والذهول من هذا الآخر المختلف ، فإن جسور التقارب قد قللت المسافة بين الأنا والآخر وقلص المسافة وأذاب الكثير من الجليد ، وأصبح التعايش ضروريا فرضته طبيعة الحياة ومستلزماتها ؛ القائمة على الشراكة والحوار ، الذي يؤدي إلى التفاهم وبالتالي معرفة الآخر والتعاون معه .

والحوار لا يعني به الجدل والتناظر بقدر ما يعني به الحوار ، الذي يؤدي إلى معرفة الآخر والتفاهم معه أو على الأقل احترام وجهة نظره المختلفة وهويته المغايرة . ” لأن الاختلاف بين البشر لا يؤدي حتما إلى العدواة ” ، يقدر ما يؤدي إلى الثراء والتنوع والتعدد وتلك سنة الله في خلقه ، وقد آن الأوان أن تتقارب الشعوب وأن تتصل وتتفاهم . وهذا تحصيل حاصل فرضته وسائل الاتصال السريعة وطبيعة ” العولمة ” ، التي ربطت بين القارات في دول واحدة وفضاء واحد .

وأعمال الطيب صالح الروائية تعد أكثر نضجا وأقوى بناء ، لأن التفاعل الثقافي في ذلك الزمن قد عمل عمله ، واستطاع أن يشكل إفرازا جديدا ، ومتناسلا للتحولات الاجتماعية ، التي ساهمت في معرفة الذات من خلال معرفة الآخر . هذا ما جعل أعمال الطيب صالح الإبداعية تخرج عن البنية السطحية المباشرة ، لتلمس العمق وتتكثف دلالاتها ورمزيتها . كما تميز الطيب صالح خلافا لزملائه كتاب الرواية العربية بالانتقاء اليقظ لزاوية الالتقاط ، والتعبير اليقظ عن مادة الالتقاط . لذلك تتجلى المفارقة واضحة هذه المفارقة التي تقول ؛ أن تفاعل الثقافات وتعددها وتلاقيها ، هو قوى للثقافة وخدمة لها تخصيبا لنسيجها وتعددا لمعارفها واتجاهاتها ، أما الثقافة التي تضرب على وتر واحد فمآلها الموت والفناء .

يمكن أن نعتبر سيرة وحياة الروائي الطيب صالح ومكونات حياته الثقافية والاجتماعية مرجعا هما من مرجعيات كونه وعالمه الإبداعي . هذه الحياة بزخمها وثرائها وروحها وروحانبتها ، وتعدد مناهلها ومشاربها ، كل ذلك انعكس على أعماله الإبداعية ، وشكل رؤيته الجمالية وذائقته الفنية ورؤياه النقدية . فأعمال الطيب صالح تكاد تنسل وتستل من شحصيته وحياته وتجاربه .

فالرجل الطيب صالح نشأ نشأة ريفية بإحدى قرى مركز مروى ، فهو يصور الريف وقرية ( مروى ) في كتاباته . ووالديه ريفيين متوسطي الحال ، فقد جسد حياة شريحة البسطاء من الناس . وأبوه شيخا طيبا وقورا دينا ، يؤمن بأولياء الله ، ويعتقد في شيوخ الصوفية ، ويزور ضريح الشيخ ” الطيب ” في قريتهم ، وقد سمى ابنه على اسم ذلك الشيخ تبركا . ونجد الولاية والصوفية والمشيخة حاضرة ناظرة في أعمال الطيب صالح .

ومسرح أعمال الطيب صالح قرى ومركز ” مروى ” بالمديرية الشمالية ، فبها نفح تلك القرى وطابعها وبيئتها بنخيلها وشجرها وسواقيها ، وأهلها الطيبون المؤمنون المحافظون الكادحون . الذين يعملون بالزراعة على أصوات النواعير والشواديف ، في زراعة الجروف والحقول على شواطئ النيل ، الذي ينزل من نفوسهم منزلة / القديس .

ويظهر اللون الحلي ، وصبغ البيئة بوضوح في هذه الأعمال ؛ لا في موضوع الرواية ، ولا في الجو والبيئة فحسب ، بل في مضمونها والأفكار التي تدور فيها . وتسري بين سطورها والحوار الذي يجري على ألسنة الناس وشخصياتها ، والعقائد والتقاليد ، واللغة التي يستخدم فيها الكاتب بعض الألفاظ العامية ، يطعم بها أسلوبه الفصيح ، ويلتزم أن ةتمثل البيئة الشمالية بلهجة أهلها التي تتميز ببعض الصفات ، وتختلف عن لهجة أهل الخرطوم وغيرهم من مديريات السودان الشمالي .

ويخلص الكاتب لوطنه في غربته بلندن ، ويخلق لنفسه في ذلك البلد البعيد الغريب من خياله جوا يعيش فيه بوجدانه ، يستعيد فيه ذكريات الصبا ومختزن حياته في ” مروى ” . ومن دلائل إخلاصه نقل صور القرية من الواقع المعيش إلى الواقع المتخيل ، إلى جو النقاء والصفا . قد يبالغ الكاتب فيحيلها صورا مثالية وردية ، ويرى فيها كل شيء جميلا ، حتى أنه يذهب مع عشيرته فيما يذهبون إليه من عقائد متخلفة ، وعادات بالية . وتحس وكأنه يؤمن بها ويعتقد فيها ، بل ويبدو وكأنه يريد أن يقنع القارئ بصحتها وسلامته . أخص ما يظهر لنا من قصص رواياته وأعماله إيمانه ببعض العقائد الدينية ، وما ركز في قلوب عشيرته ووجدانهم من ولاء للطائفة ( الميرغينية ) وإيمان بشيوخها ، وشيوخ الدين من رجال الصوفية ، من مات منهم ومن ينتظر وظل على قيد الحياة .

وهو حين يبرز هذا الجانب من الحياة في قريته ، إنما يصدر عن رد فعل الغربة في نفسه ، وأثر الحياة المادية المسرفة في ماديتها بلندن على كيانه المعنوي ، وكأنه يمل هذه الحياة الجديدة ، ويحن بروحه إلى حياة قريته الروحية . يفتح لنفسه باب فيه الرحمة للخلاص من قيود المادية . وفي شخصية ” الحنين ” الصوفي / السائح المتجول ، و” الزين ” بطل روايته ” عرس الزين ” ، وهو الدرويش طيب القلب ، ينكشف هذا الجانب الروحي الذي أشرنا إليه فيما يعتقده الناس ، وما يسيطر على أذهانهم من المنعتقدات والأساطير الدينية .

انعكست جياة ” الطيب ” في بيئته الريفية / شمال السودان ، وفي أم درمان والخرطوم ، وفي لندن نبعا ثرا لرواياته وقصصه . واستأثرت ذكريات طفولته وصباه في قريته بالجانب الأكبر من أعماله ؛ فكان ما اختزنه من بلده ووطنه وموطنه موردا ومنهلا ، يملي منه قلمه في غربته بلندن ، حيث كتب معظم إنتاجه ، وبعث به إلى الصحف والمجلات العربية .

ودعم هذا المورد العذب الأساسي قراءات متنوعة في الأدب الإنجليزي لكبار الكتاب والشعراء . لم يكن يجاري الاتجاه الواقعي في سماته وموضوعاته ، بل ربما عارضه وناقضه ، واتجه إلى الرمز . وهو يؤمن بالصنعة في الفن : صانع أساليب فنية ، وصانع أفكار ، وصانع أساطير ، ومعاني من الرؤى والصور والتصوف . ولا يحب الالتزام بمذهب بعينه في الحياة أو الفن ، ويرى الالتزام الوحيد الذي يتمسك به ويخلص له ؛ هو المثل العليا في الحياة ، والحق ، والعدل ، والجمال .

| الوزن | 0.82 كيلوجرام |

|---|---|

| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |

| ردمك|ISBN |

978-9957-12-706-0 |

منتجات ذات صلة

“الكفايات اللغوية رؤية نظرية تطبيقية “

هذه المصطلحات المتداولة (كفاية) ويقصد بها حدٌّ متفاوت الاكتساب بين الأفراد ما بين مستوى عال ومتدنٍ، وتشمل مجموعة المعارف والمهارات والأنشطة... وسواها من العمليات التي يمتلكها الفرد، والمصطلح الثاني اللغة أداة التفكير واللسان الظاهر والباطن للإنسان لما يظهره ويخفيه من عمليات عقلية تترجمه، ونحن نتأمل في مصطلح يجمع ما بين المصطلحيين وجدنا مفهومًا ليس بجديد إنما لم ينفرد كتاب جامع خاص له، ويأخذ الجانب التربوي النظري والتطبيقي معًا، الا وهو مفهوم (الكفايات اللغوية)، إن الخوض في المصطلحات اللغوية الحديثة طريق شائك لما للمصطلح من تفرعات ومعانٍ قد تخرج عن المسارات التي نريد أن نحققها، وذلك من باب اختلاف الرؤى بين مؤلف وآخر، ومن باب أخر قد لا يلبي ذائقة القارئ، وقد أخذ المؤلفان على عاتقهما التنظيم والترتيب والاستنباط في المصطلح، وإيّجاد ما يجمع بين التنظير والتطبيق للغة العربية

البنى الشعرية دراسات تطبيقية في الشعر العربي

إن منهاج البحث هنا يعتمد الصيغة الاستقصائية لرسم الأشكال المتعددة التي اتخذتها المدينة في الشعر العربي الحديث، مروراً بتجربة الشابي، وإبراهيم ناجي، والجواهري، ومعرّجاً على تجارب الرواد في مجال القصيدة الحديثة. مع الحرص على متابعة أهم تجربتين شعريتين عربيتين حديثتين هما تجربة كل من محمود درويش وأدونيس. وإذا كان البحث قد غطى كماً ضخماً من مجمل النتاج الشعري العربي الحديث، فإنه لا يدّعي إحاطته بمجمل التجربة الشعرية العربية الحديثة، لاستحالة هذا المشروع في مثل هذا النوع من الدراسة، التي اكتفى فيها الباحث بأخذ نماذج متوزعة جغرافياً بين أكثر من قطر، وممتدة زمنياً بين أكثر من جيل، وقد أمكن الوصول إلى عدد من الحالات التي توزعت بينها صورة المدينة في الشعر العربي الحديث، هذه الحالات هي:

- الموقف الاجتماعي من المدينة.

- الموقف السياسي.

- العاصمة العربية في الشعر العربي الحديث.

- المدينة الرمز.

- علاقة المدينة بابنها المناضل.

- المدينة صورة وصفية.

- المدينة الغربية في الشعر العربي الحديث.

وإذا كان لنا أن نشير إلى هذا التقسيم، فإننا نؤكد عدم اعتماده خطاً صارماً، وإنما جيء به لغايات ضبط مسار البحث، واستيعاب أشكال ورود المدينة لدى شعرائنا، مع ملاحظة تداخل السياسي / الاجتماعي / الأيدولوجي داخل بنية القصائد / بالتالي داخل صورة المدينة ذاتها في القصيدة، أما الفصل بين هذه الحالات فقد جاء لغايات الدراسة فقط مع التأكيد على سيطرة السياسي على ما عداه، ولأن هذه هي طبيعة البحث، فإن المسألة الجمالية في المقاطع / القصائد التي سيتم تناولها كأمثلة، لن تأخذ حقها، إذ أن التركيز سيكون على ما تقوله القصائد لا على جمالياتها، على أن هذا لا يعني خلو البحث من إشارات موجزة تحمل حكماً نقدياً أو تحليلاً جمالياً خاصة إذا تردّى النص إلى حدود الخطاب التقريري.

كما أنني أود الإشارة إلى استقصاء صورة المدينة عند شاعرين نثريين باعتبار القصيدة النثرية العربية قد أخذت حضورها، ولا يمكن تناسي دورها ومكانتها في العطاء الشعري الراهن، مع علمي بأن هذا قد يثير موقفاً سلبياً ضد البحث عند بعض من لا يعترفون بهذا الشكل من العطاء الشعري، ولكن:

q قناعتي بأهمية تجربة القصيدة الحديثة في عالمنا العربي.

ولخصوصية امتلاك قصيدة النثر للموقف / الأيدولوجيا بشكل يكاد يكون محدداً بين ثناياها.

الترجمة الادبية الخطاب المهاجر ومخاطبة الاخر

لقد كان لحركة ترجمة روائع المسرح العالمي ؛ اليد الطولى في ازدهار الحركة المسرحية العربية ، شاهد بفضلها عشاق المسرح ، ونقل الكثير إلى اللغة العربية من عيون الأدب المسرحي الفرنسي والإنجليزي والألماني ، والقليل من آداب الشعوب الأخرى . بهدف التواصل الثقافي ، والاطلاع على آداب هذه الشعوب ، والتعرف إلى تجاربها في هذا الفن الأدبي الرفيع . وتزايد عدد الأعمال المسرحية المترجمة يوما بعد آخر ، خاصة مع كثرة نشوء الفرق المسرحية المتعددة في العالم العربي ؛ مما استدعى الترجمة لتغطية النقص في النصوص المحلية .

وبعد ؛ أيها القارئ الكريم .. إني تناولت في كتابي هذا ( الترجمة الأدبية ؛ الخطاب المهاجر ومخاطبة الآخر ) . وقد أكلت حروفه من عمري سنوات ، ومن كريمتي وحبيبتي ( عيني ) ، وما أصابها من ضعف في البصر . في التحرير والتحليل ، والشرح والتنوير . وفي القراءة والمراجعة ، وإعادة النظر . وقد سلكت في عملي هذا ، وحرصت أن يأخذ طريقه في ( مجمع البحرين ) ؛ الجمع بين الترجمة النظرية والتطبيقية ، وفي بحر الترجمة التطبيقية أعمق ؛ طريقا صاعدا عميقا صعبا ؛ طولا وعرضا وارتفاعا ، فلم نكن بالغيه شطآنه إلا بشق الأنفس . ألا وهي ؛ ( الترجمة التطبيقية التحليلية ) للعمل الأدبي الترجمي . فانصبت دراستي على ترجمات النصوص الإبداعية ، والروائع العالمية إلى اللغات العالمية ، وإلى العربية ؛ كلاسية كانت أو حديثة أو معاصرة ( ملحمة ، شعر ، رواية ، مسرح ، آداب عامة ) ، بالعرض ، والتعريف والتصنيف ، والنقد ، والدرس ، والتحليل ، والمقاربة والمقارنة ، والتأريخ والتشريح ، والتأصيل والتأويل .

إننا نجد صعوبة في الترجمة الأدبية النقدية ، وكذا نجد الترجمة الإبداعية ؛ هي أشد عسرا . ومشكلتها تختلف عن مشكلة الترجمة العلمية ، وقضية النص الأدبي الإبداعي شائكة للغاية ، ومركبها صعب ، والإبحار فيها أصعب . وذلك لاتساع القول في ماهية الأدب وفهمه وتوظيفه . حيث ارتبط هذا الأخير ؛ بالحياة الاجتماعية ، والثقافية ، والدينية ، والتاريخية للإنسان ؛ حيثما كان . والذي عبر ؛ عن مشاغله وانشغالاته . وترجم أحاسيسه ، وهمومه ، واهتماماته . وجسد انتصارته وانكساراته ، وترجم حاجاته وقضاياه ، وأبان عن مطامحه ومبتغاه .

وعليه فإن وجوده لم يعرف ركودا ، بل شهد تطورا ونموا وصعودا . ويمثل هذا الاطراد في القرب وفي البعد ، وفي الاختلاف والائتلاف ، وفي الاستهلال والانصراف ، وفي التقديم والتأخير ، وفي التحوير والتحرير ، وفي مختلف الابعاد . يمثل عقبة كأداء ؛ كلما تصدى الباحث إلى الترجمة . لأن المترجم عامة لا يمكنه ترجمة النص ، ما لم يدرك خصائص الخطاب التلفظي وفق ما تحدده سياقاته ، ومكوناته ، وخلفياته . كما أن النص الأدبي الإبداعي ، يعتمد على التصوير والعاطفة ، والتأثير والانفعال . ولا يكون الأدب أدبا إلا بخروج الكلمات عن دلالاتها اللغوية المعجمية ، وشحنها بالخيال والعاطفة . ومترجم الإبداع ، لا يقتنع إلا بترجمة أدبية تبرز جمال النص المترجم ، كي يتذوق القارئ والمتلقي جمال النص الأصلي .

فالصعوبة بالنسة لترجمة النصوص الأدبية ، فلأنها وعلاوة على ما ذكرت ، تعتمد على التصوير والعاطفة ، والتأثير والانفعال والتفعيل ، وفي القراءة والتأويل . إلى جانب ما يمكن ، أن تشتمل عليه الترجمة من أفكار ، ومختلف زوايا الأنظار . ولا يكون الأدب أدبا إلا بخروج الكلمات عن دلالتها اللغوية في ضوء الترجمات . وشحنها بفيض من الصور وبأودية من الأخيلة . ومترجم روائع الأدب ؛ إذا لم ينقل لنا ما فيه ؛ من تصوير وروعة ، وحرقة ولوعة ؛ وكل ما هو رائع ، وأحاسيس توحي بخلجات الفؤاد ، وبكل ما هو مستر ومضمر وذائع . زيادة على ما فيه من نواحي البلاغة والجمال ، وما فيه من السحر الحلال ، وما في الترجمة الإبداعية من الممكن والمستحال .. لا شك أنه يكون مخلا بقليل أو كثير على قدر ما استطاع ترجمته منها . وتحقيق مثل هذا في الترجمة على وجهه الصحيح ، في غاية من الصعوبة ، ومركب صعب ، وموج بحر الترجمة أصعب ، في الجزر والمد .. ( ولله الأمر من قبل ومن بعد ) .

الترجمة الثقافية المقارنة جسور التواصل ومعابر التفاعل

تسـتمد مسـألة المهارة المعرفية للمترجم أهميتها مـن كون الجزء الأعظـم من اللغة، التي نتواصل بها يركز على ما هو ذاتي، ولهذا السـبب، وقبل تحليـل أي لغة مكتوبة، ينبغي تحليـل الخصائـص الدلالية الضمنيـة، ومن ثم فـإن اسـتعمال المترجم لمعجم مـا، أو لما يماثله في اللغة المصدر، يكون في غالب الأحيان قائما على تقديرنسبي وحدسي للتحليل المعرفـي للعلاقة الموجودة بيـن مفهومين، أحدهما مشـتق من اللغة المصـدر، والثاني من اللغة الهـدف. إن فهم الخصائص الدلاليـة للكلمات، يجعل هذا النوع من النشـاط الذهني حيويا ومتطورا في الآن نفسـه، وعندمـا يقوم المترجم فـي النهاية، بإنتـاج ترجمته في اللغة الهدف، فإنه يكون قد أنتج شكلا معادلا لواقع اللغة المصدر، لا شكلا مطابقا لهذا الواقع.

الترجمة النقدية التأويلية الكتب المقدسة

يبـدو أن الدراسـات الترجميـة متعـددة الجوانـب والمظاهـر، ولذلـك اضطـر الباحثـون والمنظـرون المتخصصـون، أن يوزعوها علـى تخصصات فرعيـةمثل:“تعليمية الترجمة“،“تاريـخ الترجمـة“، و“نقـد الترجمـة“، و“الترجمـة المقارنـة“، وغيرهـا مـن التفرعات التي أصبحت تتميز بمناهجها وروادها وأسـاليب عملهـا. إن الترجمة عملية يتم فيها تحويل النتاج الكلامي في إحدى اللغات إلى نتاج كلامي في لغة أخرى، مع المحافظة على جانب المضمون الثابت، أي على المعنى. ولعل أبسط تعريف للترجمة، هو نقل لنص مكتوب أو مسموع من لغة إلى أخرى، شـريطة أن يتم هذا النقل وفقا لضوابط تفي بالغرض المطلوب، وتعبر عن المعنى وتصونه.

فن التصوير في القرن العشرين دراسة فنية جمالية

تناول الكتاب حسب ما ورد في العنوان فن التصوير في القرن العشرين، متجنباً الحديث عن النحت مثلاً أو العمارة فلهذين النوعين من الإبداع البصري كتب أخرى كثيرة. كما لم يتناول الفنون الأخرى كالمسرح والسينما والموسيقى وغيرها من الفنون السمعية والأدائية والتعبيرية الأخرى، فهو ليس موسوعة للفنون، وإنما صاحب إشارات تكفي القارئ وتقدّم له ما يريد من معلومات.

وقد أضيف له فصل يتحدث عن الفنون العربية، موضّحاً موقفه من ذلك بوضوح وصراحة، فهو يرى أن العرب ليست أمّة بصرية في فنونها، وكل ما ورد عنها في القديم إنما هو رموز دينية لم تكن مشغولة بإتقان بحيث تصبح ذات قيمة فنية، وإنما العرب أمّة صوتية كلامية، فنّها الشعر والبلاغة والخطابة، ولذا لم تعرف الأمّة العربية الفنون بالمعنى الذي نعرفه اليوم إلا في مطلع القرن العشرين إثر دخول الاستعمار لبلادها وتجزئتها وتحويلها لكيانات قطرية يتعلّم أبناء القطر الواحد ما يلقّنه له الاستعمار وما يقدّمه له من ثقافة كان هدفها في الأصل طمس الثقافات المحلية وإحلال ثقافة الغرب مكانها. نقول هذا ليس انتقاصاً من قيمة الانسان العربي، ولكن تاريخ الفنون هو الذي يقول ذلك. فالانسان العربي الذي آمن بالإسلام وحمله إلى الدول المجاورة فوجئ بحجم الاختلاف بينه، وهوالقادم من الصحراء، وبين تلك الشعوب التي أخضعت لسلطانه، فعمل ما استطاع على تشرّب ما حوله، أو ألغاء ما لم يقتنع به وشعر بتناقضه مع عقيدته وأحسّ بخطره على مصالحه.

وهذا الكتاب ليس مكتملاً وليس من يدّعي أنه يمكنه كتابة كتاب مكتمل، إذ ستكون له قراءات قادمة وإضافات قادمة، ولكل صاحب ملاحظة أن يقدّمها مشكوراً. وإن المؤلف ليأمل أن تكون للكتاب فائدة يطمئن إليها قلبه حتى لا يكون عمله كلاماً في الهواء.

مد الطرف في مسائل من فن الصرف

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.